理念、3つのポリシー、沿革

教育内容と教育方法の充実による質の高い学びを実現

建学の精神

大和の地において、恵まれた自然環境を教育の場とし、豊富な文化財を教育の素材として、文化の香り高い堅実な日本女性を育成するとともに、文化的社会的教養に関する学問を究め、文化国家発展の基盤となるべき女性を育成する。

教育理念

本学は、時代の進展に対応しうる広い視野と高い識見を培う基礎教育を重視するとともに、各専門分野に必要な学識と実務上の技能を高め、実社会に貢献できる女性を育成する。

特に、文化財に恵まれた歴史的風土と緑に囲まれた環境を活かし、日本文化の原点である奈良文化を基礎として教養を深め、心身共に健やかで豊かな人間性の涵養につとめる。

教育目的

本学は教育基本法に基づき、高等学校教育の基盤の上に、より豊かな人間性を涵養するとともに、社会と文化並びに、幼児教育について、深く専門の学芸を教授研究し、教養豊かな女性を育成する。

教育目標

あたたかく、やさしい日本女性の特性を重んじ、コミュニケーション能力、問題解決能力、自己表現力等を高め、実践力をつける。

本学のモット−

清楚の美 健康の輝き

3つのポリシー

ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)

- 1)知識・理解

- ①社会人として必要な教養を修得している。

- ②保育者として必要な専門的知識を修得している。

- 2)技能・表現

- ①基本的なコミュニケーションスキルを修得し、適切な自己表現ができる。

- ②保育者として必要な基本的技能と表現力を身に付けている。

- 3)思考・判断

- ①課題を的確に把握し、状況に応じた適切な判断ができる。

- ②適切な保育計画が立案できる。

- 4)関心・意欲・態度

- ①自らを振り返り、改善点を見いだし、自らの資質向上に生かそうとしている。

- ②子どもの理解に努め、積極的に関わろうとしている。

【下位項目】

注 主として各項目のa、bは本学のDPの①に、またc、d、eはDPの②に相当する。

- 1 知識・理解

- 社会人として望ましい社会的規範や礼節などについての社会常識を身に付けている。

- 社会人として文化、自然、科学などに関する幅広い知識を身に付けている。

- 保育の意義や保育者としての役割について理解している。

- 子どもの心身の発達や子どもの活動に対する適切な関わり方についての基礎的な知識を身に付けている。

- 保育者として保護者に対する子育て支援についての基礎的な知識を身に付けている。

- 2 技能・表現

- ICTなどを活用して情報を収集・整理・分析し、相手の立場を踏まえて発信することができる。

- 多様な人々と良好な人間関係を構築できるスキルを身に付けている。

- 子どもの健康・安全を踏まえ、学びを深めるための場面や環境をつくる技能を身に付けている。

- 子どもにわかりやすく伝える表現力や教材開発力を身に付けている。

- 3 思考・判断

- 目的に沿って情報を的確に収集し、整理することができる。

- 課題を明確にし、解決策を考えることができる。

- 子どもの心身の状態を把握し、適切な関わり方を考えることができる。

- 取り組んだ内容を振り返り、保育に生かすことができる。

- 4 関心・意欲・態度

- 目的や課題解決に向かって他者と協働し、自分の責任を果たそうとしている。

- 豊かな探求心をもって、様々な事物に目を向け、体験し感じようとしている。

- 子どもの発達に応じた保育の展開方法や教材等への興味・関心をもち、現場で使えるよう努力している。

- 様々な活動に主体的に関わり、保育者としての感性を磨こうとしている。

注 : ICT Information and Communication Technologyの略 情報通信技術

カリキュラムポリシー(教育課程の編成方針)

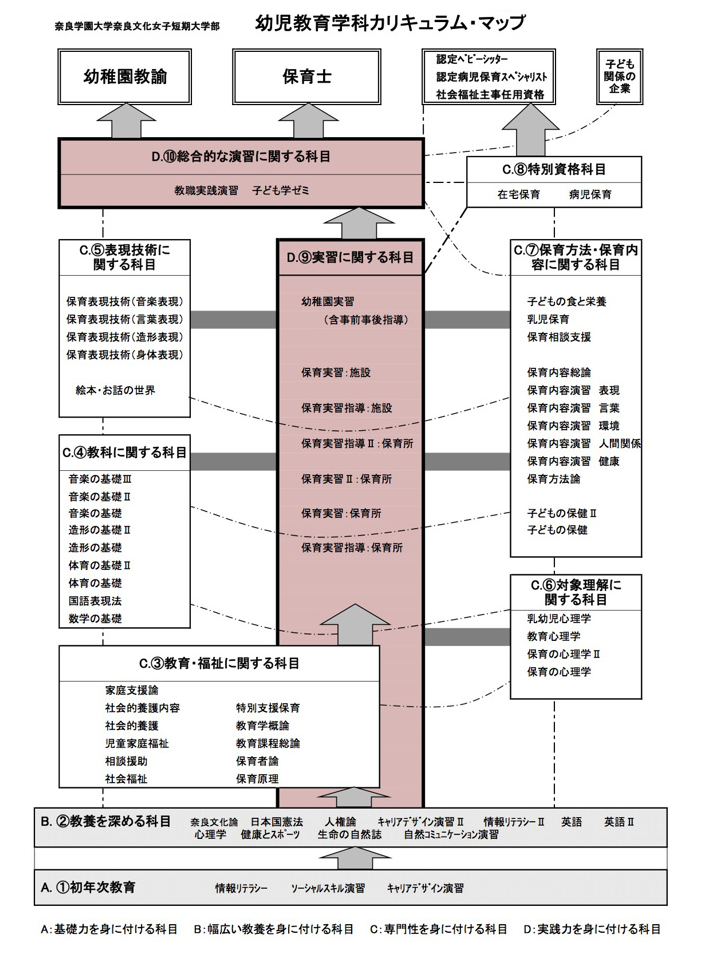

本学科の教育目標を達成するために、以下のようにカリキュラムを編成しています。

- (1)社会人としての基礎力を形成するため、主に1年次に2つの科目群を編成しています。

- ①基礎力を身に付ける科目群(初年次教育)

- ②幅広い教養を身に付ける科目群

- (2)保育者として活躍できる力を身に付けるため、2つの科目群を(1)の上に展開しています。

- ①専門性を身に付ける科目群

「教育・福祉」、「教科」、「表現技術」、「対象理解」、「保育方法・保育内容」、「特別資格」 - ②実践力を身に付ける科目群

「実習」、「総合的演習」

- ①専門性を身に付ける科目群

- (3)ディプロマポリシーで示されている「知識・理解」、「技能・表現」、「思考・判断」、「関心・意欲・態度」に関わる指標を科目ごとに設定し、カリキュラム全体を通して教育目標が達成できるよう授業を展開しています。

アドミッションポリシー(入学者受け入れ方針)

本学は21世紀を担う子どもを育てる保育者養成の短期大学です。

『自然や文化を愛し、人を愛することができる人間性』と『専門性を高める努力を将来にわたって継続できる意欲』をも学生の入学を希望しています。

具体的には、本学の「教育理念」に共感できる、次のような学生を求めています。

- 入学後の修学に必要な基礎学力を有し、円滑に対人関係を築こうとする人

- 幅広く教養を身に付け、様々な活動に積極的に参加する姿勢と社会に貢献しようとする意欲がある人

- 相手の話を聴き、その意図を理解し、自らの考えを的確に表現できる人

- 問題意識をもって物事を多面的にとらえ、課題に気付くことができる人

沿革

| 昭和40年 | 創設者伊瀬敏郎が奈良県大和高田市に奈良文化女子短期大学を開学する。設置学科は、教養科の1学科。また同時に付属高等学校も開校する。 |

|---|---|

| 昭和41年 | 保育科を設置する。 |

| 昭和42年 | 食物栄養科を設置する。付属幼稚園を開園する。 |

| 昭和43年 | 教養科第三部、保育科第三部を設置する。 |

| 昭和44年 | 保育科を改組し、初等教育科を設置する。保育科第三部を幼児教育科第三部に改称する。 |

| 昭和45年 | 各科の名称を学科に改称。付属高校に衛生看護科を設置する。 |

| 昭和46年 | 衛生看護学科を設置する。 |

| 昭和48年 | 音楽学科を設置する。 |

| 昭和50年 | 専攻科音楽専攻を設置する。 |

| 昭和53年 | 旧志賀直哉邸 (奈良市高畑町)を厚生省から譲渡され、セミナーハウスとして活用を始める。また一般にも公開を開始する。 |

| 平成10年 | 福祉学科を設置する。 |

| 平成12年 | 初等教育学科を幼児教育学科第一部に名称変更する。 |

| 平成16年 | 教養学科を改組し、環境教養学科を設置する。 |

| 平成20年 | 奈良市登美ヶ丘に新キャンパスを開設 |